(Nigrizia settembre 2013 - qui il pdf)

I contadini intellettuali di Awra Amba

Nella profonda Etiopia tradizionalista e religiosa c'è una comunità laica che pratica la parità tra uomo e donna, la solidarietà e dice che ogni contadino è un intellettuale

Testo e foto di Fabio Artoni

Awra Amba è un piccolo villaggio nei grandi altopiani dell'Etiopia del nord. Sembra il paradiso del fotografo, dell'antropologo e del cacciatore di buone pratiche di sviluppo. Sotto un albero un gruppo di uomini e donne filano il cotone insieme. I giovani guardano un programma televisivo da giorno di festa in un locale fresco di calce. Un bambino dirige altri bambini in un melodico su e giù di lettere dell'alfabeto amarico. Passo inosservato, più per le leggi di questo microcosmo che insegnano ai bambini a non correre dietro agli stranieri che per l'abitudine ai turisti. Le quattrocento persone della comunità dedicano un giorno alla settimana a lavorare per gli anziani e i malati. Credono in un grande Padre che veglia sugli uomini ma non lo chiamano né Dio né Allah. Il senso religioso sono i gesti concreti di solidarietà e del vivere insieme. E poi la parità tra uomo e donna: una scritta nella sala riunioni dice “Fare il lavoro di una donna non cambia il mio sesso, cambia la mia ignoranza”. Chi vuole vestire i panni dello scettico trova abiti in abbondanza. Con quei vestiti indosso si cerca l'odore di patacca, si sospetta di un fenomeno che magari è nato sincero ma che per vivere è diventato un'oasi protetta della ricerca accademica. E' che queste storie sembrano troppo belle per essere vere.

All'ombra di un albero incontro il patriarca della comunità, Zumra Nuru. Racconta che venne qui nel 1972, con le sue idee di eguaglianza e laicismo. Quella comunità senza chiese né moschee, dove gli uomini possono fare lo stesso lavoro delle donne e i matrimoni precoci sono proibiti era un soggetto deviante per un mondo incastonato in una tradizione che ha sempre fatto il contrario. L'eroe laico Zumra e la sua comunità hanno vissuto anatemi e persecuzioni. Quando gli tolsero la terra cominciarono a lavorare al telaio. Dopo quaranta anni vanno ancora avanti con tredici comitati che sperimentano la democrazia partecipativa. Altri microcosmi come i Villaggi del Millennio foraggiati dalla macchina dei development goal sono oasi organizzate di tecnologie agroalimentari e sostenibilità. Non c'è grande abbondanza di risorse ad Awra Amba ma una scritta sul muro dire che il contadino è un intellettuale perché il suo sapere è antico.

Per provare a capire questo posto bisogna cercare l'uovo prima del pelo. I contadini amhara sono un esercito di comparse perfetto per avvicinarsi ai castelli medioevali di Gondar: piedi nudi, pesanti coperte di lana addosso e un bastone tra spalle e nuca. Dietro di loro le donne, sempre bene zavorrate. Sono i milioni di pilastri della tradizione etiope. Vivono il loro mondo con la schiena e le ginocchia: piegati per arare, genuflessi di fronte ai precetti della chiesa ortodossa, inchinati per deferenza e necessità verso il potere politico. Praticano il digiuno più lungo del mondo, duecentocinquanta giorni all'anno; in questi giorni della settimana santa si stringono nelle chiese e poi affilano il coltello per riassaggiare la carne nella grande festa di Pasqua. Cambiando prospettiva sono anche i famosi smallholder, i piccoli possidenti cruccio delle agenzie per lo sviluppo e del governo etiope. Sementi, fertilizzanti, strade e progetti di irrigazione, borse merci, telefonia mobile... Per fare dell'Etiopia un paese finalmente sulla via della modernità bisogna incrementare la produttività di quei minuscoli appezzamenti – mezzo ettaro in media - dove da padre a figlio si passano i segreti di ogni singola zolla di terra. Anche con un cellulare in mano quei contadini sembrano sempre gli stessi. Un grande motore diesel che replica all’infinito la piramide dell’autorità: anziani, padri, figli e donne che sono il sudore dell’elettrone che gira instancabile.

Aiutano a capirli “Wax and gold” di Donald Levine e “The Peasants and the State” di Dessalegn Rahmato. Sono due libri che si stringono la mano prima di affrontarsi. Secondo Levine il contadino amhara tra i tralicci di una struttura che lo relega al gradino più basso, si difende coltivando più di tutto l'individualismo e un indistruttibile senso di identità con la sua terra e con le tradizioni. Non è pensabile fare altro che zappare. La terra è il recinto dove si afferma l'identità e l'amhara pensa di se stesso che “la casa dove vivi è anche la tua tomba”. Con il suo bastone se ne porta in giro il simbolo. Ma l'individualismo dei contadini diventa l’incapacità di organizzarsi in strutture collettive che ne possano migliorare la vita. Secondo Rhamato, accademico e massimo esperto del mondo contadino in Etiopia, i contadini amhara non hanno un gene dell'anti modernismo nel sangue. La cronica staticità di queste terre ha un colpevole dichiarato: lo stato che dall’organizzazione feudale (fino alla caduta di Haile Selassie) a quella comunista di Menghistu (tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso) a quella odierna, fa sentire la sua mano forte su tutti i contadini. La terra appartiene allo stato e la precarietà diventa strumento di controllo politico. In entrambi i casi e nel suo microcosmo Zumra sega i tralicci di quella giostra infernale dove il contadino amhara gira da millenni: il potere coercitivo di una religione che ispira al fatalismo; l'individualismo che inibisce la solidarietà; l'insicurezza della terra che si lavora; tradizioni e convenzioni che possono essere superate da contadini pensanti. L'Etiopia è uno dei simboli di quell'Africa che davvero è “rising”. Addis Abeba, la capitale, sta decollando e sembra trascinarsi dietro un paese che investe in grandi infrastrutture, educazione e sanità. L'Etiopia è vicina a centrare qualche millenium goal. Ma otto persone su dieci vivono ancora nelle campagne, fanno tanti figli e non ci sarà sempre terra per tutti. La pace nelle campagne è stata garantita dal controllo sociale e da una politica che tiene insieme sussistenza e senso di identità. Il grande interrogativo è se sarà così anche quando in molti rimarranno senza terra o diventeranno salariati.

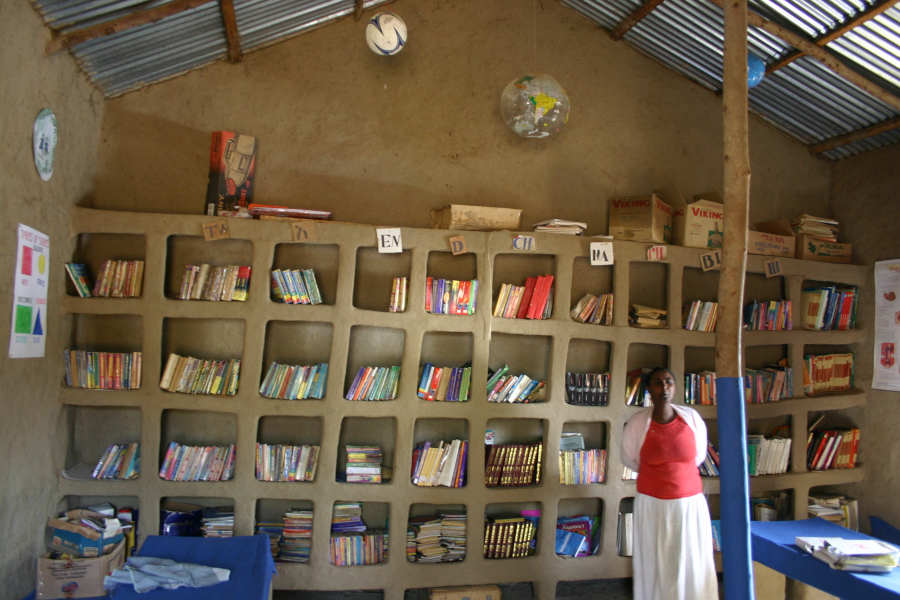

La biblioteca di comunità di Awra Amba

Nel villaggio di Awra Amba arrivano due macchine di visitatori. Funzionari etiopi che vengono a capire come si faccia a organizzarsi sui principi di eguaglianza tra uomini e donne, sul lavoro condiviso e sull’aconfessionalità. Dopo troppa “gender equality” teorica Awra Amba è un esempio concreto. I numeri dicono che l’anno scorso questo posto è stato visitato da cinquemila etiopi e solo da una manciata di stranieri. L’informazione bucata dalle maggiori guide turistiche ha lasciato il segno. Solo Philip Briggs nella sua guida Bradt all’Etiopia ne parla, ma quasi di nascosto, un sussurro che dice “so che c’è questo posto ma ho paura che che venga invaso da troppa gente”. La moglie di Zumra mi porta in giro per il villaggio e mi mostra la piccola biblioteca. Un designer non avrebbe saputo fare di meglio. E alla fine me ne vado da Awra Amba senza neppure un perizoma di scetticismo.